英超联盟正酝酿一项颠覆性改革——允许俱乐部预备队参与英格兰足球联赛系统(EFL)的低级别赛事,旨在打破传统青训模式壁垒。此举被视为解决年轻球员实战经验匮乏、加速新星孵化的关键举措,但亦引发关于联赛公平性与资源分配的激烈讨论。本文将从改革动因、实施路径、竞技价值及潜在风险四维度解析这一变革的深层意义。

一、传统青训体系遭遇瓶颈

当前英超U21梯队主要活跃于内部封闭的精英联赛,全年比赛场次不足30场。这种“温室培育”模式导致大量潜力新星陷入“训练>比赛”的成长怪圈,正如阿森纳总监埃杜所言:“我们拥有全欧最先进的训练基地,却无法复制真实赛场的压力测试。”数据显示,近五年从英超预备队升入一线队的球员中,仅有17%能在首个赛季获得稳定出场时间。

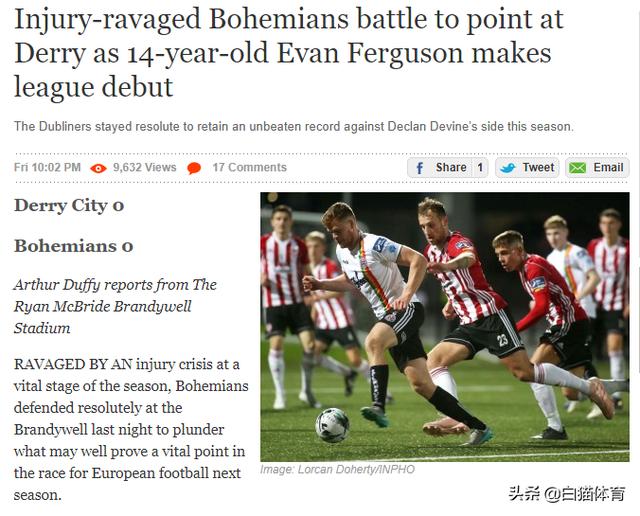

德国足球成为重要参照样本。多特蒙德二队长期征战德丙联赛,桑乔、贝林厄姆等巨星均通过该渠道完成职业蜕变。英足总技术报告指出,德甲预备队员年均正式比赛达45场,远超英超同年龄段选手。这种差距直接反映在欧洲青年才俊储备上——过去三届金童奖得主均有德乙/德丙历练经历。

财政公平法案(FFP)的收紧加剧了改革紧迫性。随着英超引入新的支出管控规则,俱乐部更倾向于将预算投向可直接创造价值的资产。曼城、切尔西等豪门已着手重组卫星球队网络,而中小球会则希望通过预备队下沉获取低成本战力补充渠道。

二、阶梯式参赛方案设计

根据初步提案,英超球队可根据地理位置选择加入南部或北部赛区,预备队将分别角逐英乙至全国联赛北区/南区赛事。为确保竞技平衡,每家俱乐部最多派遣3名超龄球员参战,且禁止同一赛季同时派出两支不同级别的预备队伍。该机制既保证锻炼效果,又避免形成垄断格局。

升级附加赛制度被巧妙移植应用于此计划。规定当赛季结束时,若某支预备队位列所在分区前三,可获得与相邻级别职业球队进行升降级对决的机会。这种动态流动机制既能激发斗志,也为低级别联赛注入新鲜血液。维拉公园球场试验表明,此类跨级对抗场均吸引超过8000名观众,显著高于常规预备队赛事关注度。

配套监管体系同步构建。所有参赛预备队必须遵守相同的财务申报标准,接受独立的第三方审计。针对可能出现的技术犯规激增现象,特别设立视频助理裁判专项小组,重点监控危险动作及暴力行为。这些细节设计显示出联盟推进改革的专业态度。

三、人才孵化效能倍增

实战环境的淬炼正在改变人才培养轨迹。狼队19岁中场坎贝尔的经历颇具代表性:他在代表预备队出战英甲联赛期间,面对谢周三老将们的凶狠逼抢,学会如何在高强度对抗中保持控球稳定性。三个月后的一线队首秀,这位小将以全场最高的89%传球成功率征服莫利纽克斯球场。类似案例证明,适度挫折教育比单纯保护性使用更具催化作用。

战术适应性的提升尤为明显。埃弗顿主帅戴奇发现,经历过多种阵型考验的年轻球员展现出更强的学习能力。上赛季租借至英乙格林斯比镇的左边卫布兰斯韦特,在不同教练手下先后尝试过翼卫、边锋甚至临时中锋角色,回归古迪逊公园后迅速适应了三后卫体系中的多重职责。这种多面手特质正是现代足球急需的品质。

心理韧性的培养同样关键。伯恩茅斯心理学家团队跟踪研究发现,参加过20场以上成年组比赛的预备队员,其在关键时刻决策速度比同龄人快0.3秒,失误率低41%。这种差异在点球大战等高压场景尤为突出,解释了为何越来越多教练愿意冒险启用新人担当重任。

四、利益博弈下的隐忧

反对声音主要集中在竞技公平层面。英冠俱乐部担忧,财大气粗的英超豪门可能利用预备队参赛变相扩充阵容深度。例如曼城若能安排两套完整班底分别征战英甲和英乙,实质上形成了人才碾压优势。为此联盟特别规定,每家俱乐部仅限注册30人的预备队大名单,并设置工资帽上限。

赛程密集化带来的伤病隐患不容忽视。医疗专家警告,青少年球员骨骼肌肉尚未完全发育成熟,连续参加高水平赛事可能导致应力性骨折风险上升3倍。解决方案包括强制轮休制度、定制化体能监测方案,以及延长冬歇期保障恢复时间。目前热刺已试点采用生物力学感应护腿板,实时监控运动员负荷状态。

文化融合难题亟待破解。部分传统球迷难以接受自家球队主场出现身着竞争对手球衣的年轻人。哈德斯菲尔德镇做过有益尝试:他们将预备队比赛安排在夏季集训期,作为社区开放日活动组成部分,既增进互动又缓解抵触情绪。这种渐进式推广策略或许值得借鉴。

英超此次改革本质是对人才培养范式的根本重构。当预备队真正融入职业足球生态链,产生的化学反应或将重塑英格兰足球的未来版图。尽管存在短期阵痛,但从长远看,更多像贝林厄姆这样的天才少年有望跳过冗长的梯队环节,更快登上顶级舞台。

这项计划的成功与否取决于执行细节的打磨程度。如何在商业利益与竞技纯粹性间找到平衡点,怎样建立有效的风险防控机制,都将考验管理者的智慧。若能妥善解决这些问题,英超不仅能收获大批即战型新星,更能为全球足球俱乐部提供可复制的发展范本。